令和6年能登半島地震被害状況の中間報告より

国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)及び国立研究開発法人建築研究所(建研)により合同開催された令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会において、「令和6年能登半島地震における建築物構造被害」の中間とりまとめが公表されました。

その報告書の中から木造建築物の被害状況について取り上げてみます。

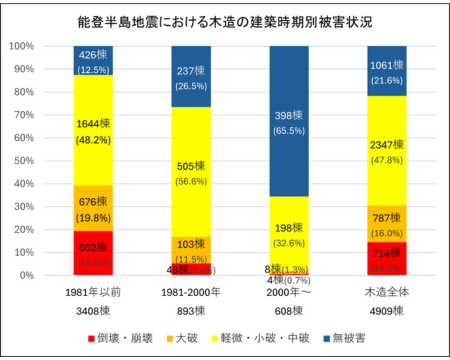

能登半島地震における木造建築物の悉皆調査の概要

- 調査期間

発災1ヶ月後(2月10日)から7月15日 - 対象

輪島市の鳳至地区、河井地区、黒島地区、道下地区及び門前地区、珠洲市の宝立地区、飯田地区及び正院地区ならびに鳳珠郡穴水町の中心部の建築物 6,873棟

この内、木造建築物は4,909棟

※悉皆調査(しっかいちょうさ)とは、調査対象となるすべてを調べる調査手法です。全数調査とも呼ばれます。

能登半島地震における木造建築物の年代別の被害状況

建築時期の区分は以下の建築年代に分類・集計

①旧耐震基準(1981年以前) 中規模地震(震度5強程度)では倒壊しない

②新耐震基準〈81-00基準〉(1981-2000年) 大規模地震(震度6強~7程度)では倒壊しない

③新耐震基準〈現行基準〉(2000年~) ②の基準に加え、「地耐力に応じた基礎の構造形式の規定(地盤調査)」、「耐力壁のバランスを考慮」、「接合部の金物使用規定」が追加された基準

能登半島地震の木造建築物の倒壊・崩壊は

①旧耐震基準(1981年以前)は19.4%(3408棟のうち662棟)、

②新耐震基準(81-00基準)では5.4%(893棟のうち48棟)、

③新耐震基準(現行基準)では0.7%(608棟のうち4棟)であった。

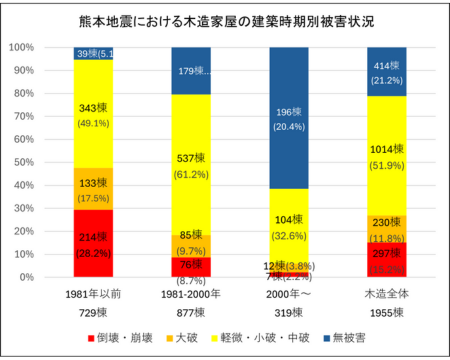

これらは、平成28年(2016年)熊本地震の際に益城町において実施した悉皆調査の結果と同様の傾向を示している。

能登半島地震における新耐震基準(現行基準)の倒壊・崩壊について

2000年以降の木造建築物で倒壊・崩壊した4棟のうち2棟については壁配置のバランスの規定を満足しておらず、またそのうちの1棟は壁量規定も満足していなかったことが図面より判明している。

また、図面が収集できなかった2棟のうちの1棟については、築100年程度の住宅を2000年以降に移築したものであり、壁が非常に少なかったとの情報が得られている。

残りの1棟については調査時点での明確な被害要因が確認できていない。

新耐震基準〈現行基準〉で建てられた木造建築物の中にも、仕様等に適合していないものがあることに留意しなければならない。

能登半島地震における木造建築物の耐震性について

- 旧耐震基準の木造建築物は熊本地震など過去の震災と同様に新耐震基準導入以降の木造建築物と比較して著しく高い倒壊率だった。

- 新耐震基準〈81-00基準〉で必要壁量が強化されたことは、旧耐震基準と比較して倒壊・崩壊の防止に有用であった。

- 新耐震基準では接合部の仕様等が明確化された2000年以降の倒壊率が極めて低く、現行基準が倒壊・崩壊の防止に有用であったことが認められた。

わが家の耐震診断・耐震改修について

能登半島地震を体験し、このような大地震から自らの生命・財産等を守るためには、住宅の耐震化を図ることが必要であり、住宅の所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組むことが重要です。

まずは、耐震診断を実施し、自らの住宅の耐震性を把握しましょう。

そして、耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修や建替えを検討しましょう。

耐震診断とは、旧耐震基準(1981年以前)で設計された既存の建築物を、現行の新耐震基準を基に構造耐力を評価するものです。現在住んでいる住宅が地震に対してどの程度耐えられるのかを調べるのが耐震診断です。

耐震改修とは、地震の揺れに弱い部分を補強したり改修したりする工事です。主に壁の補強、基礎の補強、耐震金物の設置などを行い、大規模な地震が起きた際に倒壊・崩壊を免れるようにします。

株式会社ミガキでは耐震診断や耐震改修のサポートを実施しております。

耐震診断や耐震改修については富山県や各市町村の助成制度の活用ができる場合もあります。

まずは、ミガキにご相談ください。